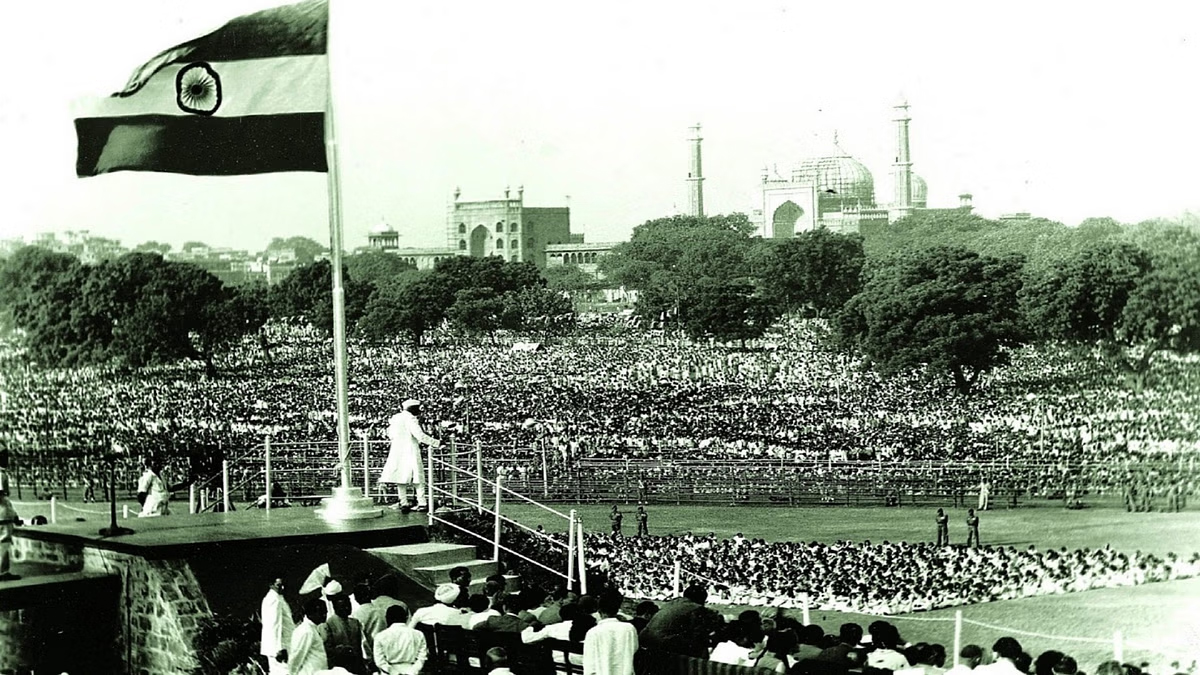

आज जब हम स्वतंत्रता की 79वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो प्रत्येक भारतीय के मन में गर्व की अनुभूति होना स्वाभाविक है। तिरंगा फहराया जा रहा है, राष्ट्रगान गाए जा रहे हैं, और देशवासियों के चेहरों पर खुशी झलक रही है। परंतु इस उत्सव के बीच एक गंभीर प्रश्न उठता है – क्या हम सही मायने में आजाद हैं? क्या हमने उस स्वराज का सपना पूरा किया है जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी?

आर्थिक स्वतंत्रता का सवाल

स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक आजादी है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन यह सफलता कागज पर दिखने वाली है। वास्तविकता यह है कि देश की 70% जनसंख्या आज भी गरीबी रेखा के नीचे या उसके आसपास जीवन यापन कर रही है। आर्थिक विकास के नाम पर केवल एक छोटा वर्ग समृद्ध हुआ है, जबकि आम जनता की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है।

बेरोजगारी की समस्या चरम पर है। शिक्षित युवा काम की तलाश में भटक रहे हैं। स्टार्टअप और डिजिटल इंडिया के नारे तो बुलंद हैं, लेकिन रोजगार के अवसर उसी अनुपात में नहीं बढ़े हैं। महंगाई की मार ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की स्थिति और भी दयनीय बना दी है।

किसानों की दुर्दशा

भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले किसान आज भी संकट में हैं। स्वतंत्रता के 79 साल बाद भी किसान खुदकुशी के लिए मजबूर हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में किसानों की आत्महत्या के मामले चिंताजनक हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, प्रतिदिन औसतन 30 से अधिक किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने विधान परिषद में जानकारी दी कि साल 2025 की पहली तिमाही (जनवरी से मार्च) में राज्य में 767 किसानों ने आत्महत्या की।

भारत में किसानों की आत्महत्या के चिंताजनक मुद्दे पर लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए आत्महत्याओं के आधिकारिक आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। ये आँकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा संकलित किए जाते हैं और नवीनतम उपलब्ध आँकड़े वर्ष 2022 से संबंधित हैं, जैसा कि एनसीआरबी की वेबसाइट पर ‘भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्याएँ’ (एडीएसआई) रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि 1995 से 2014 के बीच 296,438 किसानों ने आत्महत्या की थी, 2014 से 2022 के बीच नौ वर्षों में यह संख्या 100,474 थी।

किसानों की समस्याओं की जड़ में कई कारक हैं। सबसे पहले, फसल की उचित कीमत न मिलना। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा तो होती है, लेकिन वास्तविकता में किसानों को यह कीमत नहीं मिलती। बिचौलियों का शोषण जारी है। कृषि उत्पादन की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन उत्पाद की कीमत उसी अनुपात में नहीं बढ़ रही।

दूसरी समस्या है कृषि ऋण का बोझ। किसान बीज, खाद, कीटनाशक, और कृषि उपकरणों के लिए कर्ज लेते हैं, लेकिन फसल की विफलता या उचित कीमत न मिलने पर वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। बैंकों की जटिल प्रक्रियाओं के कारण किसानों को साहूकारों से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेना पड़ता है।

जलवायु परिवर्तन ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अनियमित बारिश, सूखा, बाढ़, और प्राकृतिक आपदाओं से फसल की हानि हो रही है। फसल बीमा योजनाएं कागजों में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन वास्तविकता में किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलता।

आदिवासियों की उपेक्षा

देश की मूल निवासी माने जाने वाले आदिवासी समुदाय आज भी हाशिए पर हैं। संविधान में उनके अधिकारों की गारंटी दी गई है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर उनकी स्थिति चिंताजनक है। विकास के नाम पर उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। खनन, बांध, और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है।

आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के अवसर सीमित हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच रहा। भ्रष्टाचार के कारण उनके कल्याण के लिए आवंटित धन का दुरुपयोग हो रहा है। आदिवासी युवाओं में शिक्षा की कमी के कारण वे मुख्यधारा से जुड़ने में असमर्थ हैं।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के बावजूद भी आदिवासियों को वन संसाधनों पर अपने पारंपरिक अधिकार नहीं मिल रहे। वन विभाग और आदिवासियों के बीच संघर्ष जारी है। विकास परियोजनाओं के कारण उनकी सांस्कृतिक पहचान भी खतरे में है।

भ्रष्टाचार का साम्राज्य

स्वतंत्रता के बाद भ्रष्टाचार एक कैंसर की तरह फैला है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत भ्रष्टाचार के मामले में दुनिया के 180 देशों में 96वें स्थान पर है। 1995 से 2024 तक भारत में भ्रष्टाचार का औसत स्तर 78.03 रहा, जो 2024 में 96.00 के सर्वकालिक उच्चतम स्तर और 1995 में 35.00 के रिकॉर्ड निम्नतम स्तर पर पहुँच गया। यह स्थिति शर्मनाक है। राजनीति से लेकर प्रशासन तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं।

रिश्वतखोरी आम बात हो गई है। सरकारी काम कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने से लेकर अस्पताल में इलाज कराने तक, हर जगह पैसे की मांग होती है। न्यायपालिका भी इससे अछूती नहीं है। न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं।

भ्रष्टाचार के कारण सरकारी योजनाओं का फायदा जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचता। गरीबी हटाने के लिए बनी योजनाओं का पैसा बिचौलियों की जेब में चला जाता है। सड़क, पुल, अस्पताल, स्कूल बनाने के लिए आवंटित धन का दुरुपयोग होता है, जिससे घटिया गुणवत्ता का काम होता है।

प्रशासनिक मनमानी

लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर प्रशासन में नौकरशाही का बोलबाला है। आईएएस, आईपीएस अधिकारी खुद को जनता का सेवक नहीं बल्कि मालिक समझते हैं। फाइलों में देरी, जनता के साथ दुर्व्यवहार, और अधिकारों का दुरुपयोग आम बात है।

पुलिस प्रशासन की स्थिति और भी गंभीर है। निष्पक्ष जांच के बजाय राजनीतिक दबाव में काम करना, मासूमों को प्रताड़ित करना, और अपराधियों को संरक्षण देना आम बात हो गई है। पुलिस हिरासत में मौत के मामले चिंताजनक हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार, हर साल सैकड़ों लोगों की पुलिस हिरासत में मौत होती है।

न्यायिक व्यवस्था की हालत भी दयनीय है। मामलों का निपटारा होने में वर्षों लग जाते हैं। न्यायालयों में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। गरीब आदमी को न्याय मिलने में दशकों लग जाते हैं, जबकि पैसे वाले जमानत पर छूट जाते हैं।

महिला सुरक्षा की चुनौती

आजादी के 79 साल बाद भी महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। बलात्कार, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, और महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, हर दिन औसतन 80 से अधिक बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं। यह केवल दर्ज मामले हैं, वास्तविक संख्या इससे कई गुना अधिक हो सकती है।

दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। सार्वजनिक परिवहन में छेड़छाड़, कार्यक्षेत्र में यौन उत्पीड़न, और रात के समय सड़कों पर निकलने का डर महिलाओं की आजादी को सीमित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी गंभीर है।

निर्भया कांड के बाद कड़े कानून बने, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना हुई, लेकिन अपराधों की संख्या में कमी नहीं आई। समस्या केवल कानूनी नहीं है, बल्कि सामाजिक सोच की है। महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझने की मानसिकता अभी भी प्रबल है।

औद्योगीकरण बनाम पर्यावरण

विकास के नाम पर पर्यावरण का व्यापक नुकसान हो रहा है। कोयला खनन, इस्पात उत्पादन, रसायन उद्योग से निकलने वाले प्रदूषण ने हवा, पानी, और मिट्टी को जहरीला बना दिया है। दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है। गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियां औद्योगिक कचरे से प्रदूषित हैं।

पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। उद्योगपतियों के दबाव में पर्यावरणीय नुकसान को नजरअंदाज कर दिया जाता है। स्थानीय समुदायों की राय लिए बिना बड़ी परियोजनाएं शुरू की जाती हैं।

सामाजिक न्याय की कमी

जाति, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव अभी भी जारी है। दलितों के साथ अत्याचार के मामले नियमित रूप से सामने आते हैं। अछूत की भावना पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। शिक्षण संस्थानों, कार्यक्षेत्रों में जातिगत भेदभाव होता है।

धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा चिंता का विषय है। सांप्रदायिक तनाव, लिंचिंग के मामले, और धर्म के नाम पर हिंसा लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का व्यावहारिक अनुपालन नहीं हो रहा।

सच्ची आजादी की राह

स्वतंत्रता दिवस मनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन आत्मचिंतन भी जरूरी है। हमें स्वीकार करना होगा कि राजनीतिक आजादी मिल गई, लेकिन आर्थिक, सामाजिक, और मानसिक गुलामी अभी भी जारी है। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और सामाजिक भेदभाव से मुक्ति ही सच्ची आजादी है।

महात्मा गांधी का सपना था स्वराज का, जहां अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का विजन था भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। इन सपनों को साकार करने के लिए व्यापक सुधार की जरूरत है।

सरकार को चाहिए कि वह किसानों की समस्याओं पर तत्काल ध्यान दे। MSP को कानूनी अधिकार बनाना, कृषि ऋण माफी, फसल बीमा में सुधार, और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना जरूरी है। आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा, उनके विकास के लिए विशेष योजनाएं, और उनकी सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण आवश्यक है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाने होंगे। डिजिटलीकरण से पारदर्शिता बढ़ाई जा सकती है। लोकपाल जैसी संस्थाओं को मजबूत बनाना होगा। न्यायपालिका में सुधार, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति जरूरी है।

महिला सुरक्षा के लिए कानून के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता बढ़ानी होगी। शिक्षा व्यवस्था में मानवीय मूल्यों को शामिल करना होगा। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कौशल विकास, उद्यमिता को बढ़ावा देना होगा।

पर्यावरण संरक्षण को विकास का अभिन्न अंग बनाना होगा। नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक खेती, और पर्यावरण अनुकूल तकनीक को अपनाना होगा।

सच्ची आजादी तभी मिलेगी जब हर नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, और न्याय मिले। जब तक गरीबी है, भुखमरी है, अशिक्षा है, तब तक आजादी अधूरी है। स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाते समय हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहां हर व्यक्ति को सम्मान और अवसर मिले। यही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।